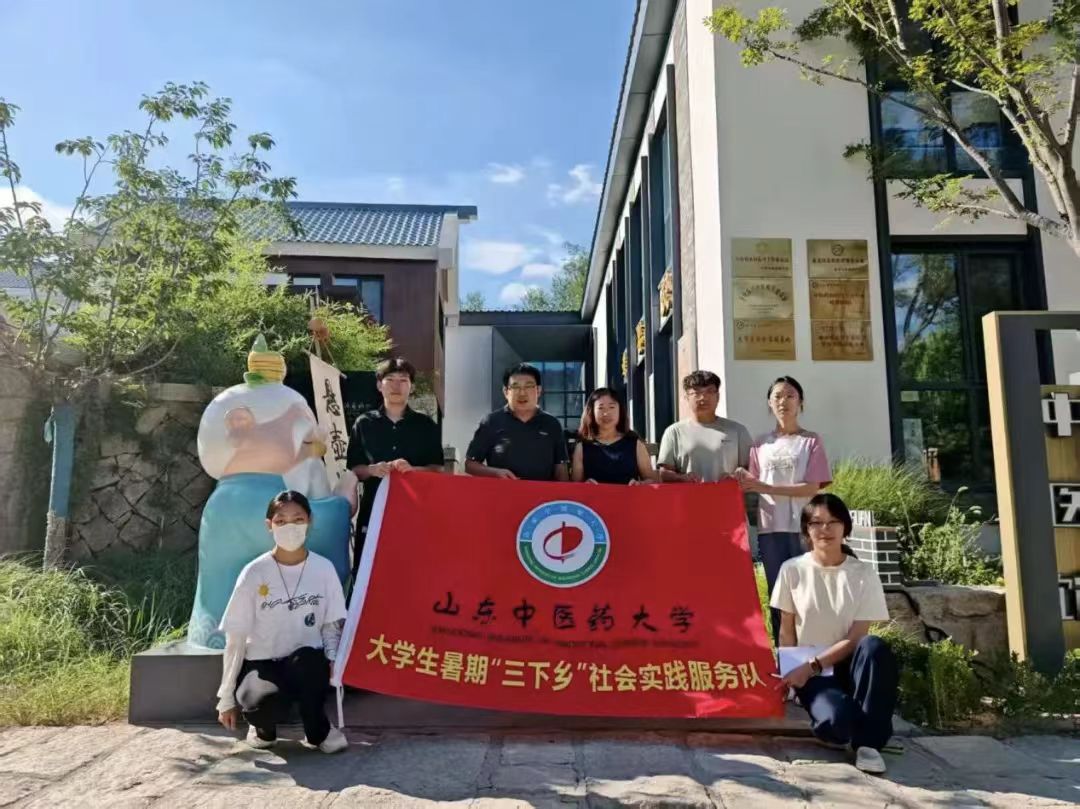

七月流金,青春似火。7月26日至27日,山东中医药大学姜熨非遗传习队满怀热忱走进山东省济南市莱芜区王老村,展开了一场集非遗传承、中医药文化体验与乡村研学于一体的暑期“三下乡”社会实践活动。他们一路学习,一路成长,让千年岐黄之术在新时代焕发新活力,以实际行动践行中医药传承发展的使命担当。

配方藏古法,药田蕴道地

在药酒体验环节,中药老师展示了传承数代的秘制配方:以饮鹿泉水为源,以古方为基,加入当归、枸杞等十余味药材,经数月浸泡发酵酿制而成。队员们品鉴药酒醇厚口感的同时,深入领会其祛风除湿、活血通络的功效,切身感受“药食同源”的中医智慧。

走进药田,队员们实地辨识益母草、车前草等道地药材。传承人现场讲解药材的生长习性与药用价值,着重强调当地无污染环境对保障药效的重要性。队员们将课堂理论与田间观察结合,深刻体悟到“一方水土养一方药”的中医药材精髓。

姜熨融古智,拔罐蕴奇功

在非遗姜熨技艺研学中,传承人系统讲解了这项古老疗法的精髓。从选材上强调老姜的温通药性,到配伍艾叶、花椒等以增强疗效,再到结合足三里、关元等穴位应用,完整展现了“药性+热力+经络”三位一体的综合疗法特色。

拔罐实践环节同样精彩纷呈。在专业老师指导下,队员们分组练习闪罐、走罐等技法,切身感受罐内负压带来的酸胀感,深入领会其疏通经络、行气活血的原理。通过理论与实践结合,队员们深刻体会到中医“外治法内治本”的诊疗智慧,为非遗技艺的传承注入新活力。

功法含妙理,生活显智光

活动中,队员们通过习练八段锦,在一招一式间体会“两手托天理三焦”等动作要领,感受传统养生功法与中医理论的深度融合。随后,队员们将八段锦推广至村民日常生活,村民们亲身体验到舒筋活络、心神安宁的益处,生动展现了中医“治未病”理念的生活化实践。

田间藏良药,临床助乡医

在王老村调研中,实践团队深入考察了从生姜种植到医疗应用的完整产业链。生姜种植大户毛阿姨展示了优质沙壤土培育的药用生姜,这些生姜正是当地非遗姜熨疗法的核心原料。

在乡镇卫生室,团队见证了基层医疗对老年群体的守护—该村60岁以上老人占比超40%,卫生室通过基础诊疗和中医药服务,有效满足村民的日常健康需求。调研期间,团队同时开展了基层就业对接工作,为中医药人才下沉搭建桥梁,推动医疗资源与乡土健康需求深度融合。

跟诊积经验,实操显疗效

在村中医阁的跟诊实践中,队员们系统学习了中医“望闻问切”的诊疗全流程,见证了医师细致问诊、精准把脉和辨证施治的过程。医师们娴熟的针灸推拿手法充分展现了外治疗法的独特优势—无论是针灸下针时对角度与深度的精准把握,还是推拿时对力道与穴位的灵活掌控,都深刻体现了“因人施治”的中医理念精髓。

最引人注目的是非遗姜熨技艺的临床应用。医师现场演示了从选姜、炮制到热敷的操作规范,通过温经通络的原理为患者缓解疼痛。队员们观察到,姜熨治疗不仅需要严格把控温度和时间,更需实时观察患者反应进行动态调整,体现了中医“辨证论治”的核心精髓。

从田间生姜到诊室姜熨,从药材辨识到跟诊实践,姜熨非遗传习队用脚步丈量乡土,以专业服务民生。此次“三下乡”社会实践活动,不仅让实践团成员们深入学习了中医药知识,更在实践中传承了非遗技艺。未来,他们将继续坚守初心,将中医药文化的薪火播撒在齐鲁大地,为乡村振兴贡献青春力量。