初踏英吉沙的土地,心头那股滚烫的期待便从未停歇——带着备好的教案、揣着对课堂的万千构想,还有对这片西域热土最质朴的憧憬。倏忽间,两周的支教时光已悄然结束。倚在英吉沙县第一中学的讲台边,抬眼望见窗外列队的白杨在风中轻摇,远处昆仑山的剪影在阳光下愈发清晰,初到时的些许紧张与雀跃,此刻已慢慢酿成一种温暖的笃定——这十四日,不只是在“授业”,更是在和这里的草木、孩子一同生长,彼此温暖。

山东中医药大学鲁喀专项支教团合影

伏月暑盛,英吉沙的热风裹挟着沙砾掠过操场,却穿不透高中教室里那份伏案苦读的沉静。日光晒得发亮的脸庞上,十七八岁的少年们微微前倾着身子,正为喀什这片热土的未来积蓄力量。支教团的到来,是为他们的成长之路提供切实助力:团队每日针对当地学情整理学科衔接讲义,带来整箱的课程教具与拓展读物,更围绕“如何让知识扎根土壤”反复研讨,力求实效。

在这片被昆仑余脉环抱的土地上,优质教育资源虽如沙漠绿洲般珍贵,却因这份双向的努力而渐显生机。当我们举起自制的细胞模型,孩子们会专注观察;屏幕映出升学路径图时,他们会握紧笔杆认真记录。课堂上的专注与课后的追问,都在让知识传递的过程更扎实,成为他们向上攀登时可依托的台阶。

一招一势学急救 一言一行显真情

急救知识课堂上,孩子们的专注格外突出。讲到心肺复苏的按压要点时,他们紧绷肩膀,一丝不苟地模仿动作;这份对技能的重视,清晰可感。实操练习中,动作虽还有生涩,但攥紧拳头反复记忆的认真,如同沙漠里蓄力破土的种子,让人印象深刻——这是英吉沙少年对生命的朴素敬畏。

演示完海姆立克急救法的手势后,总有不少人举手提问,问题里带着反复揣摩的痕迹:“老师,要是遇到比自己胖的人,这招还管用吗?”“按压的时候,怎么掌握力度才合适?”疑问直白,却藏着对“守护”的向往。一次模拟练习后,一个女生轻轻拨正同伴的手势,小声说:“学会这个,以后家里人万一呛着了,我就不怕了。”语调轻柔,却透着笃定。

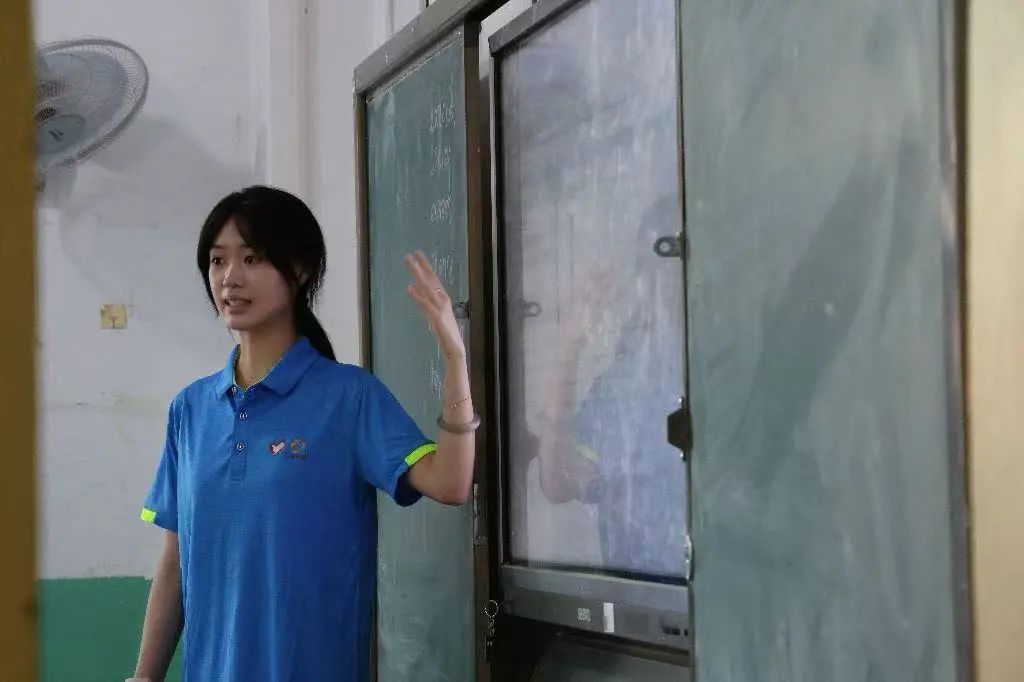

课堂细讲护眼课 筛查轻托明眸盼

讲台旁的眼球模型在日光灯下泛着柔和的光,塑料镜片后虹膜的纹路清晰得像缩小的地图。讲到睫状肌如何拉扯晶状体时,有个留着麻花辫的女生悄悄抬起手,指尖随着讲解的节奏轻轻晃动,带着几分认真问道:“老师,如果睫状肌一直处于紧张状态没法放松,那看远处的雪山是不是就只能模糊成一团白影了?”

筛查时,视力表在土墙上映出淡蓝色的轮廓。遮眼板递到孩子们手里,总有人先把边缘磨得光滑的木片贴在脸颊上试了又试。那个总揉眼睛的男孩接过检查单,铅笔在“4.6”的数字旁画了个笑脸:“老师,等我学会正确看书写字,明年视力表最上面的‘E’,应该能看得更清楚吧?到时候戴着新眼镜,肯定能把字认明白。”窗外的白杨叶在他肩头投下晃动的碎影,模型的晶状体折射出彩虹,落在他们充满期待的眼仁里。

板书细梳时间轴 问答深探历史韵

历史课的黑板上,总有一条蜿蜒的时间轴,像长河串起文明碎片。讲到“唐宋元明清更迭”,孩子们笔尖追着粉笔轨迹,把年份标成星辰,眉头随朝代兴衰起伏。他们或许分不清某些节点,但握直尺描时间轴的认真,像在丈量文明长度,透着对规律的敬畏。下课铃响,总有人围上来问:“隋朝到唐朝,百姓日子是一下子变好的吗?”“鸦片战争年份为何要反复记?”问题藏着对时间刻度的执着。一次梳理完近代史时间轴,一个男生指着“1949年”红圈说:“从这里开始,时间好像跑得特别快,像我们现在的日子。”这领悟,是历史教给他们的第一课。

课堂以“先后”为绳,帮孩子们厘清时间逻辑。当他们能说出“商鞅变法在秦统一前”,小小的成就感里是对规律的初把握——那些串联的年份,不只是数字,更是理解过去的罗盘。讲台前梳理的,不只是朝代顺序,更是让历史“说得通”的逻辑与智慧。

课堂挥毫传墨韵 笔底深凝同心情

教室前方的黑板擦得锃亮,“鲁喀同心”四个楷体字用粉笔细细描了边,横平竖直间透着规整的力道。课桌上的砚台里,墨汁沉静如潭,裁得方整的宣纸按人数分发下去。孩子们都先对着字帖凝神细观,指尖不时在桌面上虚划着笔画走势。那个总爱皱着眉琢磨的男孩,将习作轻轻铺展在讲台一角,“鲁喀同心”四字虽带着几分稚气,每一笔却都尽力贴合范例。他指着“鲁”字下方的长横说:“老师,我特意把这一横写得又平又长,您看像不像铺在两地之间的桥?”

窗外的阳光斜斜漫进来,在字纸上投下淡淡的光影,老师批改时用红笔圈出的“心”字,墨色在光线下透着沉甸甸的分量。这笔下的字迹,正是鲁喀两地情谊的默默见证。

十四日的支教,是一场双向的奔赴与滋养。我们带着知识而来,却在孩子们的眼眸里、乡亲们的笑容中,收获了比知识更厚重的馈赠——那是使命的重量,是热爱的温度,是鲁喀同心的滚烫情谊。愿课堂上播下的每一粒种子,都能在英吉沙的热土上扎根生长,如白杨般挺拔,似胡杨般坚韧,让希望与联结岁岁长青。